ERCPは胆道系および膵臓系疾患の診断と治療において重要な技術です。登場以来、胆道系および膵臓系疾患の治療に多くの新たなアイデアをもたらしてきました。「X線撮影」にとどまらず、従来の診断技術から新たなタイプの技術へと進化を遂げています。治療技術には、括約筋切開術、胆管結石除去術、胆汁ドレナージ術など、胆汁系および膵臓系疾患の治療方法が含まれます。

ERCP における選択的胆管挿管の成功率は 90% を超えますが、胆道アクセス困難により選択的胆管挿管が失敗するケースが依然として存在します。ERCP の診断と治療に関する最新のコンセンサスによると、挿管困難とは、従来の ERCP の主ニップルへの選択的胆管挿管の時間が 10 分を超えるか、挿管試行回数が 5 回を超える場合と定義されます。ERCP を実行する際に、胆管挿管が困難な場合は、胆管挿管の成功率を向上させるために、適切なタイミングで効果的な戦略を選択する必要があります。本稿では、胆管挿管困難を解決するために使用されるいくつかの補助挿管技術を系統的レビューし、臨床内視鏡医が ERCP における胆管挿管困難に直面したときに対応戦略を選択するための理論的根拠を提供することを目的としています。

I.シングルガイドワイヤテクニック、SGT

SGT法は、ガイドワイヤーが膵管に入った後、造影カテーテルを用いて胆管への挿管を継続する手法です。ERCP技術の開発初期には、SGTは困難な胆管挿管によく用いられていました。その利点は、操作が簡単で、乳頭を固定でき、膵管の開口部を占拠できるため、胆管の開口部を見つけやすいことです。

文献では、従来の挿管が失敗した後、SGT補助挿管を選択すると、約70~80%の症例で胆管挿管が成功することが報告されています。また、SGTが失敗した場合、二重挿管の調整と適用でさえも、胆管の挿入に成功しない可能性があることも指摘されています。ガイドワイヤーこの技術により胆管挿管の成功率は向上せず、ERCP後膵炎(PEP)の発生率も低下しませんでした。

いくつかの研究では、SGT挿管の成功率は二重挿管よりも低いことが示されています。ガイドワイヤー技術と経膵乳頭括約筋切開術の技術。SGTの繰り返しの試みと比較して、ダブルガイドワイヤー技術または事前切開技術を使用すると、より良い結果が得られます。

ERCPの開発以来、困難挿管のための様々な新技術が開発されてきた。単回挿管と比較して、ガイドワイヤー技術を導入すれば、メリットはより明確になり、成功率も高くなります。そのため、単一のガイドワイヤーこの技術は現在、臨床ではほとんど使用されていません。

II.ダブルガイドワイヤー法、DGT

DGTは膵管ガイドワイヤー占拠法とも呼ばれ、膵管に入ったガイドワイヤーをそのまま膵管を辿って占拠し、その後、2本目のガイドワイヤーを膵管ガイドワイヤーの上部に再挿入する方法です。選択的胆管挿管。

このアプローチの利点は次のとおりです。

(1)ガイドワイヤー胆管の開口部が見つけやすくなり、胆管挿管がスムーズになります。

(2)ガイドワイヤーで乳首を固定できる

(3)膵管の誘導の下ガイドワイヤー膵管の繰り返しの可視化を避けることができ、繰り返しの挿管による膵管の刺激を軽減することができます。

デュモンソーらは、ガイドワイヤーと造影カテーテルを同時に生検孔に挿入できることに着目し、膵管ガイドワイヤー占拠法の成功例を報告し、ガイドワイヤー膵管占拠法は胆管挿管に成功し、挿管率はプラスの影響を与えている。

Liu Deren らによる DGT の研究では、ERCP による胆管挿管が困難な患者に DGT を実施したところ、挿管成功率が 95.65% に達し、従来の挿管の成功率 59.09% を大幅に上回ったことがわかりました。

王福全らによる前向き研究では、実験群においてERCP胆管挿管が困難な患者にDGTを適用したところ、挿管成功率が96.0%と高かったことが指摘されている。

上記の研究は、ERCP のための胆管挿管が困難な患者に DGT を適用することで、胆管挿管の成功率を効果的に向上できることを示しています。

DGT の欠点は主に次の 2 点です。

(1)膵臓ガイドワイヤー胆管挿管中に失われたり、2回目のガイドワイヤー再び膵管に入る可能性がある。

(2)この方法は膵頭癌、膵管の蛇行、膵分裂などの症例には適さない。

PEP発生率の観点から見ると、DGTのPEP発生率は従来の胆管挿管よりも低い。ある前向き研究では、ERCPで困難胆管挿管を施行した患者におけるDGT後のPEP発生率はわずか2.38%であると指摘されている。一部の文献では、DGTは胆管挿管の成功率が高いものの、DGT手術によって膵管やその開口部が損傷する可能性があるため、他の治療法に比べてDGT後膵炎の発生率が依然として高いと指摘されている。それにもかかわらず、国内外のコンセンサスでは、困難胆管挿管の場合、挿管が困難で膵管が繰り返し誤挿入される場合、DGT技術は操作の難易度が比較的低く、制御が比較的容易であるため、DGTが第一選択であると指摘されている。これは選択的困難挿管に広く使用されている。

III.ワイヤーガイドカニューレ-膵臓ステント、WGC-P5

WGC-PSは膵管ステント留置法とも呼ばれます。この方法は、膵管ステントをガイドワイヤー誤って膵管に入ってしまった場合は、ガイドワイヤーステント上部に胆管カニューレ挿入をします。

白田らの研究では、WGC-PSは挿管を誘導することで全体的な挿管成功率を向上させるだけでなく、膵管の開口部を保護し、PEPの発生を大幅に減らすこともできることが示されました。

鄒伝鑫らによるWGC-PSに関する研究では、一時的膵管ステント占拠法を用いた困難挿管の成功率は97.67%に達し、PEPの発生率が大幅に減少したと指摘されている。

ある研究では、膵管ステントが正しく配置されると、挿管困難な症例における重度の術後膵炎の発生リスクが大幅に減少することが判明しました。

この方法にはまだいくつかの欠点があります。例えば、ERCP手術中に挿入された膵管ステントがずれる可能性があり、ERCP後にステントを長時間留置する必要がある場合、ステントが閉塞して管が閉塞する可能性が高くなります。怪我やその他の問題により、PEPの発生率が高くなります。すでに、膵管から自然に外れることができる一時的な膵管ステントの研究が機関で始まっています。その目的は、膵管ステントを使用してPEPを予防することです。PEP事故の発生率を大幅に減らすことに加えて、そのようなステントはステントを除去するための他の手術を回避し、患者の負担を軽減することもできます。研究では、一時的な膵管ステントがPEPを軽減するプラスの効果があることが示されていますが、その臨床応用には依然として大きな制限があります。例えば、膵管が細く、分岐が多い患者では、膵管ステントの挿入が困難です。難易度は大幅に上昇し、この手術には高度な専門レベルの内視鏡医が求められます。また、十二指腸腔内に留置する膵管ステントが長すぎないように注意する必要があります。ステントが長すぎると十二指腸穿孔を引き起こす可能性があります。したがって、膵管ステント留置方法の選択には依然として注意が必要です。

IV.経膵括約筋切開術(TPS)

TPS技術は、ガイドワイヤーが誤って膵管に入ってしまった場合によく用いられます。膵管の中央にある隔壁を、膵管ガイドワイヤーの方向に沿って11時から12時方向に切開し、その後、チューブを胆管方向に挿入し、ガイドワイヤーが胆管に入るまで進めます。

Dai Xinらによる研究では、TPSと他の2つの補助挿管技術を比較しました。TPS技術の成功率は96.74%と非常に高いものの、他の2つの補助挿管技術と比較して際立った結果は示されていません。

TPS技術の特徴としては、以下のような点が報告されています。

(1)膵胆管中隔に対する切開は小さい。

(2)術後合併症の発生率が低い

(3)切断方向の選択が容易である。

(4)この方法は、膵管挿管を繰り返した患者や憩室内に乳頭がある患者にも使用できる。

多くの研究において、TPSは胆管挿管困難の成功率を効果的に向上させるだけでなく、ERCP後の合併症発生率を増加させないことが指摘されています。膵管挿管や十二指腸乳頭小化が繰り返し発生する場合は、TPSをまず考慮すべきであると提唱する研究者もいます。しかし、TPSを適用する際には、膵管狭窄や膵炎の再発といったTPSの長期リスクに留意する必要があります。

V.プレカット括約筋切開術、PST

PST法は、乳頭弓状帯を前切開の上限とし、1~2時の方向を境界として十二指腸乳頭括約筋を開き、胆管と膵管の開口部を探します。ここでPSTとは、弓状ナイフを用いた標準的な乳頭括約筋前切開法を指します。ERCPにおける胆管挿管困難症例への対応策として、PST法は挿管困難症例の第一選択として広く用いられています。内視鏡的乳頭括約筋前切開とは、切開ナイフを用いて乳頭表面粘膜と括約筋を少量内視鏡的に切開し、胆管の開口部を探します。ガイドワイヤーまたはカテーテルを使用して胆管に挿管します。

国内の研究では、PSTの成功率は89.66%と高く、DGTやTPSと有意差がないことが示されています。しかし、PSTにおけるPEPの発生率は、DGTやTPSよりも有意に高いことが示されています。

現在、この技術を使用するかどうかの判断は様々な要因に依存しています。例えば、ある報告では、十二指腸狭窄や悪性腫瘍など、十二指腸乳頭に異常や歪みがある場合にPSTが最も効果的であるとされています。

また、他の対処法と比較すると、PST は PEP などの合併症の発生率が高く、手術要件も高いため、この手術は経験豊富な内視鏡医によって実施されるのが最適です。

VI.ニードルナイフ乳頭切開術、NKP

NKPは、ニードルナイフを用いた挿管法です。挿管が困難な場合は、ニードルナイフを用いて十二指腸乳頭開口部から11~12時の方向に乳頭または括約筋の一部を切開し、その後、ガイドワイヤーまたはカテーテルを胆管に選択的に挿入する。胆管挿管困難への対処戦略として、NKPは困難胆管挿管の成功率を効果的に改善することができる。かつては、NKPは近年PEPの発生率を増加させると一般的に考えられていました。近年、多くの後ろ向き分析報告は、NKPが術後合併症のリスクを増加させないことを指摘しています。困難挿管の早期段階でNKPを実施すれば、挿管成功率の向上に大きく役立つことは注目に値します。しかし、最良の結果を得るためにNKPをいつ適用するかについてのコンセンサスは現在ありません。ある研究では、NKPを適用した時期の挿管率が、ERCP20分未満で適用したNKPの値は、20分以降に適用したNKPの値よりも有意に高かった。

胆管カニューレ挿入が困難な患者において、乳頭膨隆または著明な胆管拡張がある場合、この技術は最も効果的です。さらに、挿管困難症例において、TPSとNKPを併用することで、単独よりも成功率が高くなるという報告があります。欠点は、乳頭への複数の切開技術を適用すると合併症の発生率が高くなることです。したがって、合併症の発生率を低減するために早期の事前切開を選択するか、複数の対策を組み合わせて困難挿管の成功率を向上させるかを証明するには、さらなる研究が必要です。

VII.ニードルナイフ瘻孔切開術、NKE

NKF法とは、乳頭上約5mmの粘膜をニードルメスで穿刺し、混合電流を用いて11時の方向に層状に切開し、開口部のような構造または胆汁の溢流が認められるまで切開し、ガイドワイヤーを用いて胆汁の流出と組織の切開を行います。黄疸部位には選択的胆管挿管を行いました。NKF手術は乳頭開口部より上を切開します。胆管洞が存在するため、膵管開口部への熱損傷と機械的損傷が大幅に軽減され、PEPの発生率を低減できます。

Jinらの研究では、NKチューブ挿管の成功率は96.3%に達し、術後PEPは発生しないことが指摘されています。また、NKFの結石除去成功率は92.7%と高いため、本研究ではNKFを胆管結石除去の第一選択として推奨しています。従来の乳頭筋切開術と比較して、NKFの手術リスクは依然として高く、穿孔や出血などの合併症が発生しやすく、内視鏡医の高い操作レベルが求められます。正しい窓の開口位置、適切な深さ、そして正確な手技は、徐々に習得していく必要があります。

NKFは他の前切開法と比較して、より簡便で成功率も高い方法です。しかし、この方法を習得するには術者による長期にわたる練習と継続的な積み重ねが必要であるため、初心者には適していません。

VIII. 再ERCP

前述のように、挿管困難への対処法は多岐にわたりますが、100%の成功を保証するものではありません。関連文献では、胆管挿管が困難な症例において、長期・複数回の挿管やプレカットによる熱浸透効果により十二指腸乳頭浮腫が生じる可能性があることが指摘されています。このまま手術を続けると、胆管挿管が失敗するだけでなく、合併症のリスクも高まります。このような状況が発生した場合は、現在の治療を中止することを検討してください。ERCP最初にERCP手術を行い、任意のタイミングで2回目のERCPを実施してください。乳頭浮腫が消失すれば、ERCP手術が容易になり、挿管が成功しやすくなります。

ドネランらは2回目のERCP針メスによる前切開後にERCPが失敗した51人の患者に対して手術を行ったところ、35例が成功し、合併症の発生率の増加はなかった。

キムらは、失敗した69人の患者に対して2回目のERCP手術を行った。ERCP針メスによる前切開後、53例が成功し、成功率は76.8%でした。残りの不成功例についても3回目のERCP手術が行われ、成功率は79.7%でした。また、複数回の手術による合併症の発生率は増加しませんでした。

Yu Liらは選択的中等教育を実施した。ERCP針メスによる前切開後にERCPが失敗した70人の患者を対象に、50例が成功しました。全体の成功率(初回ERCP+二次ERCP)は90.6%に上昇し、合併症の発生率も有意に増加しませんでした。二次ERCPの有効性は報告されていますが、2回のERCP手術の間隔は長すぎず、特殊な症例では胆汁ドレナージの遅延が症状を悪化させる可能性があります。

IX.内視鏡的超音波ガイド下胆道ドレナージ(EUS-BD)

EUS-BDは、超音波ガイド下で穿刺針を用いて胃または十二指腸腔から胆嚢を穿刺し、十二指腸乳頭から十二指腸へ進入して胆管挿管を行う侵襲的な手技です。この手法には、肝内アプローチと肝外アプローチの両方が含まれます。

ある後ろ向き研究では、EUS-BDの成功率は82%に達し、術後合併症の発生率はわずか13%であったと報告されています。また、前切開技術と比較した比較研究では、EUS-BDの挿管成功率は98.3%に達し、前切開技術の90.3%を大幅に上回りました。しかしながら、これまでのところ、他の技術と比較して、EUSの難治性疾患への応用に関する研究は依然として不足しています。ERCP挿管困難症例に対するEUSガイド下胆管穿刺技術の有効性を証明するデータは不十分である。ERCP挿管。いくつかの研究では、術後PEPの役割は説得力に欠けると示されています。

X.経皮経肝胆管ドレナージ(PTCD)

PTCDは、以下のものと組み合わせて使用できる別の侵襲的検査技術である。ERCP胆管挿管困難、特に悪性胆道閉塞の場合に用いられる。この手法では、穿刺針を経皮的に胆管に挿入し、乳頭を通して胆管を穿刺し、次に留置した胆管を通して逆行的に胆管を挿管する。ガイドワイヤーある研究では、PTCD法を施行した胆管挿管困難患者47名を分析し、成功率は94%に達した。

Yangらによる研究では、肝門部狭窄や右肝内胆管の穿刺が必要となる症例ではEUS-BDの適用範囲が明らかに限られているのに対し、PTCDは胆管軸への適合性やガイドデバイスの柔軟性が高いという利点があることが指摘されている。このような患者には胆管挿管が用いられるべきである。

PTCDは長期にわたる体系的な訓練と十分な症例数の完了を必要とする難しい手術です。初心者がこの手術を完了するのは困難です。PTCDは手術が難しいだけでなく、ガイドワイヤー前進中に胆管を損傷する可能性もあります。

上記の方法は、困難な胆管挿管の成功率を大幅に向上させることができますが、選択は総合的に考慮する必要があります。ERCP、SGT、DGT、WGC-PSなどの技術が考慮される。上記の技術が失敗した場合、経験豊富な内視鏡医は、TPS、NKP、NKFなどの前切開技術を実施することができる。それでも選択的胆管挿管が完了できない場合は、選択的二次ERCP上記のいずれの方法でも挿管困難が解決できない場合は、EUS-BDやPTCDなどの侵襲的手術を試みて、必要に応じて外科的治療を選択できます。

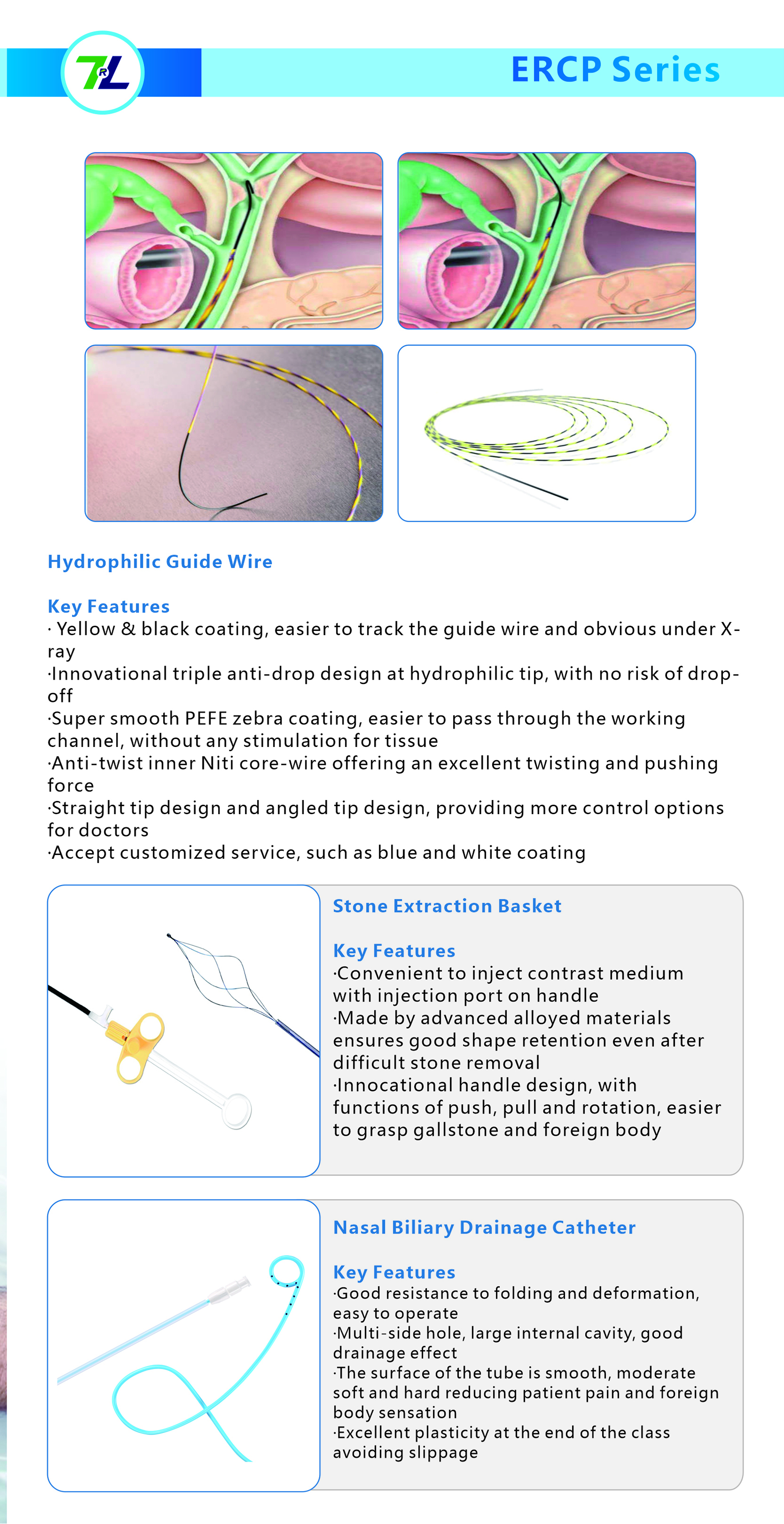

江西Zhuoruihua医療機器有限公司は、生検鉗子、止血クリップ、ポリープスネア、硬化療法針、スプレーカテーテル、細胞診ブラシなどの内視鏡消耗品を専門とする中国のメーカーです。ガイドワイヤー, 結石回収バスケット, 鼻胆汁ドレナージカテーテルEMR、ESDなどで広く使用されている。ERCP当社の製品はCE認証を取得しており、工場はISO認証を取得しています。製品はヨーロッパ、北米、中東、一部のアジア諸国に輸出されており、多くのお客様から高い評価と称賛をいただいております。

投稿日時: 2024年1月31日